[한의사 김승호의 약초 이야기 01] 산정(山精)으로 불리는 신선의 약초 ‘하수오’

신동아 / 2011-06-24 18:04

|

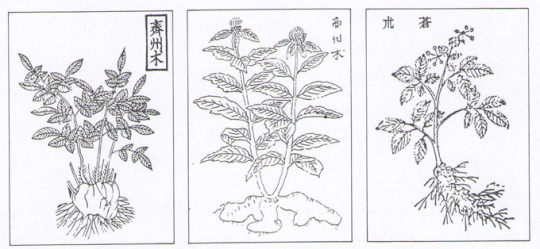

하수오의 꽃과 줄기, 백하수오, 적하수오 뿌리(왼쪽부터). |

중국 기환무협의 원조로 불리는 ‘촉산기협전’은 기기묘묘한 법술과 신비한 비검술을 쓰는 아미산 도사들의 활약을 그린 동아시아의 판타지소설이다. 1930년대 무명의 서생 이민수가 쓴 이 소설은 일약 당대의 독서계를 풍미해 낙양의 지가를 천정부지로 올렸다고 한다. 도불(道佛)의 전통적 세계관을 배경으로 꿈을 꾸듯 몰입시키는 환상의 세계가 얼마나 흥미로운지 솔직히 톨킨의 ‘반지의 제왕’같은 서구의 판타지는 내공이 떨어진다 싶을 정도다.

이 소설에는 도가의 내단술을 통해, 또는 선초 영약을 먹게 되는 기연으로 정신과 신체가 변화하는 이야기가 숱하게 나온다. 예를 들면 아미파의 주요 검선 중 하나인 영경이라는 여선(女仙)은 망창산에서 강시와 요괴 같은 흉물들에게 쫓기다가 어린아이(童子) 모양을 한 수백 년 묵은 하수오(何首烏)를 먹게 된 후 몸이 제비처럼 가벼워져 평지에서도 별 힘을 안 들이고 수십 장(丈)을 솟아오를 수 있게 된다.

하수오라는 약물은 영지나 삼왕(蔘王), 주과(朱果) 등과 함께 촉산기협전에 자주 등장하는데 아미의 도인들이 이를 먹고 곧 탈진한 내력이 회복되거나 심지어 반로동환까지 한다. 명나라 때 의가인 이시진은 ‘본초강목(本草綱目)’에서 “50년 된 하수오 뿌리는 주먹 크기만한데 이름을 산로(山老)라고 한다. 1년쯤 먹으면 수염과 머리칼이 청흑(靑黑)색이 된다. 150년 된 것은 크기가 물 긷는 항아리만한데 산가(山哥)라 한다. 1년쯤 먹으면 안색이 붉고 부드러워져 젊은이처럼 된다. 200년 된 것은 고리짝만큼 큰데 산옹(山翁)이라 부른다. 먹으면 안색이 어린애와 같고 걸음걸이가 달리는 말과 같아진다. 300년 된 것은 크기가 서 말들이 고리짝만하다. 이름을 산정(山精)이라 하는데 순수한 양기(純陽) 자체여서 구복하면 지선(地仙)이 된다”고 적고 있다.

서 말들이 고리짝이면 얼마나 클까. 1말이면 쌀이 8㎏쯤 되니까 힘없는 사람은 들어올리기 어렵다. 이걸 먹으면 지상의 선계에 살면서 불로장생하는 신선인 지선이 된다는 것이다. 이럴 수만 있다면 우리나라 사람들 중 천금을 아끼지 않을 이가 적지 않을 것이다. 보신용이라면 사족을 못 쓰는 곳이 대한민국 아닌가.

여담이지만 요사이 국내 아마추어 약초꾼들도 고리짝만한 하수오를 캐는 일이 종종 있다. 하지만 이시진이 말하는 명산심곡에서 난 하수오는 아니다. 얘기를 들어보면 밭두렁이나 농가 돌담 주변, 촌락과 인접한 산기슭 등지에서 많이 캔다. 필자도 전북 정읍의 농가 밭두렁에서 어린애 머리통만한 것을 캔 적이 있는데, 아무래도 1960~70년대 촌부들이 수익약재로 밭이나 공터에 심었다가 내버려둔 것들이 아니냐는 게 중론이었다.

뒤에 자세히 이야기하겠지만 이 하수오는 뿌리가 고구마처럼 생기고 색깔이 붉은 적(赤)하수오이며 우리나라 자생종이 아니다. 민가 부근의 것은 대부분 중국 수입종일 공산이 크다. 이것말고 백(白)하수오가 또 있는데 뿌리 생김새가 길쭉하니 다르고 색깔도 흰색이다. 백하수오는 자생종이어서 우리나라 산야 전역에서 자란다. 그래서 우리 산에서 캐는 것은 대개 백하수오다. 이시진의 적하수오를 캐려고 국내에서 명산심곡을 헤매는 것은 좀 가망 없는 일처럼 보인다.

하수오로 약초 이야기를 시작하게 된 것은 까닭이 있다. 요즘 하수오 캐기가 국내 아마추어 심마니들의 ‘로망’처럼 됐기 때문이다. 사실 산삼 같은 약초는 전문적인 심마니들도 캐기 어렵다. 하수오는 그렇지 않다. 초짜도 잘만 하면 대물을 캔다. 오랫동안 전문 약초꾼의 관심밖에 있어선지 산삼보다는 훨씬 흔하다.

아마추어 심마니들의 ‘로망’

등산도 하면서 약초도 캐는 약초산행 동호회가 많이 생겨나면서 아예 ‘하수오 사랑하는 모임(하사모)’같은 전문 카페도 등장했다. 하사모 식구는 1만여 명에 육박해 지난해 다음의 우수카페로 선정될 정도로 성황을 이루고 있다. 자신이 캔 하수오의 채취과정을 일일이 디카에 담아 올리는 이른바 ‘꾼’이 수두룩하다.

얼마 전부터 건강에 관심이 좀 있다 싶은 이면 어디서 저걸 다 캤는지 싶게 다양한 약초를 술에 담가 거실에 진열하곤 한다. 장뇌삼, 진삼, 노루궁둥이버섯, 영지, 상황버섯, 봉황삼(백선), 천문동, 천마, 오가피, 적백하수오 등이 기본품목인데, 아무래도 눈길을 끄는 것이 백하수오다. 약효도 삼(蔘) 못지않은데다 술을 담그면 병에 담긴 기다란 괴경의 귀족적인 품위가 그럴싸하다. 술맛도 여느 고급술보다 좋다. 간에 해로운 게 술인데 하수오술은 간을 더 좋게 한다는 것이 호사가들의 지론이다.

이런 사정 덕분인지 시중에 유통되는 야생하수오는 값이 꽤 나간다. 어지간하면 근(600g)당 15만~20만원이다. 오래된 것들은 감정가가 억대를 호가한다. 가히 천종산삼에 필적하는 몸값이다. 200년쯤 된 초대물 하수오가 나오기도 하는데 거의 본초강목에서 말하는 ‘산가’ 또는 ‘산옹’수준이다.

이렇다 보니 아마추어 심마니들의 하수오 사랑이 요원의 불길 같은 것도 조금 이해가 된다. 그렇지만 속된 금전적인 이유가 아니어도 산행 중에 하수오를 캐는 일은 도랑 치고 가재 잡는 일이 아닐 수 없다. 피톤치트 가득한 숲 속을 헤매니 당장 건강에 좋고, 또 몇 시간의 사투 끝에 하수오 한 뿌리를 캐면 ‘야생의 회복’이라고 할 만한 기쁨이 충만해진다. 바다에서 릴낚시를 하는 낚시꾼의 손맛을 이에 견줄까. 게다가 덤으로 현장에서 생생한 약초 지식을 얻게 된다. 전문 한의사도 상대하기 어려운 ‘재야 본초학’의 고수들이 나타나는 것이다.

어쩌면 ‘하수오 로망’은 의료전문가 집단에 의해 독점된 차디찬 현대의학에 전적으로 몸을 내맡길 수는 없다는 생각을 가진 이들에게서 나온 것 아닐까. 사실 오스트리아 철학자 이반 일리히가 지적했듯 “건강하지 못한 환경에서 병든 생명을 연장시키는 것이 의료전문직의 중심사업”이 된 것이 어제오늘의 일이 아니다.

하수오와 관련된 흥미로운 영화가 하나 있다. 프랑스에 거주하는 중국인 영화감독 다이시제의 ‘식물학자의 딸(Les Filles Du Botaniste)’이 그것이다. 밍과 안 두 여인의 동성애를 그린 퀴어 영화인데, 시제 감독은 섬 하나를 통째로 약초원으로 꾸며서 갖가지 기화요초를 보여주며 다채로운 중국약초의 세계로 안내해 관객의 시선을 끌어들인다. 이 영화에 식물학자인 안의 아버지가 하수오에 대해 이렇게 설명한다.

적하수오는 수컷, 백하수오는 암컷

“하수오의 학명은 폴리고눔 몰티플로룸이다. 한의학에서는 신장과 간의 질병을 치료하며 옛 의서에서는 이 약물을 처방해 남자의 성기능장애를 치료했다.”

여기서 폴리고눔 몰티플로룸은 하수오의 학명이긴 한데, 적하수오의 학명이다. 중국에서는 하수오 하면 대개 적하수오를 가리킨다. 백하수오의 학명은 시난춤 일포디다. 둘 다 하수오로 불리지만 과(科)가 전혀 다른, 서로 무관한 식물이다. 분류학상 적하수오는 마디풀(여뀌)과에 속하고 백하수오는 박주가리과에 속한다. 백하수오는 우리나라 전역에서 자라며 지역에 따라 은조롱, 큰조롱, 새박덩굴 등으로 불린다. 이 둘은 약으로 쓰이는 뿌리의 생김새도 확연히 다르고 뿌리색깔도 다르다.

둘의 기미(氣味)도 아주 다르다. 맛을 보면 적하수오는 쓰고 떫고 자극적이어서 날로는 먹을 수가 없다. 그래서 쥐눈이콩(검정콩) 등을 넣고 시루에 쪄서 수취해 쓴다. 반면에 백하수오는 전분이 많고 맛이 고구마나 배추뿌리와 비슷해 그냥 날 것으로 먹을 수 있다. 독이 없어서 구황기에 식량대용으로 쓰이기도 한다.

이렇게 서로 다른데도 희한하게 잎 모양새는 무척 닮았다. 잎만 보면 언뜻 잘 구분이 안 된다. 둘 다 덩굴식물이라는 것도 닮았다. 동명이물인 이 둘의 관계가 이 때문에 좀 복잡하다. 하나는 암컷, 하나는 수컷이라는 것이다.

17세기 초 중국 명나라 때 왕기가 편찬한 박물도감 ‘삼재도회(三才圖會)’는 하수오라는 항목 안에 적하수오는 수컷(雄), 백하수오는 암컷(雌)으로 분류하고 있다. 대부분의 중국 본초서가 그런 식인데 우리나라 동의보감도 ‘붉은 것은 수컷, 흰 것은 암컷이다. 일명 교등(交藤), 야합(夜合), 구진등(九眞藤)이라고 한다’고 쓰고 있다. 사랑하는 이들처럼 얽히므로 교등, 밤에 은밀히 교합한다고 해서 야합이라는 것이다.

이런 내용이 와전돼서 우리나라 약초꾼들도 하수오가 암수 다른 식물로 서로 떨어져 있다가 밤이 되면 서로 엉켜 안고 지낸다거나, 하수오 한 뿌리를 발견하면 반드시 그 주위에 한 뿌리가 더 있으며, 밤중에 교합해 음기를 얻은 것이 약효가 더 있다는 등의 얘길 하기도 한다. 그러나 하수오를 분류하기 위해 쓴 ‘자웅’이라는 용어를 약초꾼들이 너무 신비화한다는 감이 있다.

반로환소하는 약효

하수오는 그 이름부터가 반로환소(反老還少) 하는 신비로운 약효에서 유래한다. 옛날 중국에 하공(何公)이라는 노인이 있었다. 그가 야생의 약초뿌리를 캐 먹었는데 백발이 검어지며 젊음을 되찾았다. 그로부터 하공의 하(何), 머리를 뜻하는 수(首), 까마귀처럼 머리칼이 검어져 오(烏)를 써서 약초의 이름이 하수오가 됐다고 한다.

당나라 때의 유학자 이고(李·#53701;)의 ‘하수오전’은 한 가계의 이야기를 담고 있어 재미있다. 순주 남하현에 하수오라는 사람이 있었는데, 하수오의 할아버지 이름은 능사(能嗣)고 아버지 이름은 연수(延秀)다. 원래 능사는 사람 구실을 못할 정도로 몸이 약해 환갑이 되도록 노총각으로 살았다. 그러다 우연히 산에서 캔 하수오 뿌리를 1년여 복용하고는 온갖 지병이 없어지고 흰머리가 검어지고 기력이 젊은 사람처럼 되었다. 장가도 들어 연수를 비롯해 자식을 여럿 얻었다. 아들 연수도 이를 먹고 수명이 160세에 이르렀다. 그의 아들 수오 역시 나이가 130세가 되었어도 머리칼이 젊은이처럼 검었다.

이고는 아예 사람의 이름을 빌려서 하수오의 효능을 설명한다. ‘능사’는 능히 후사를 잇는다는 뜻이며, ‘연수’는 수명이 늘어난다는 연수(延壽)다. 하수오라는 약초는 수명을 늘리고 모발을 검게 하고 자식을 낳게 한다는 것이다. 지선(地仙)은 모르겠으나 반로환소까지는 한다는 것이다.

‘본초강목’엔 이렇게 나와 있다. “혈기를 돋워 수염과 머리칼을 검게 하고 안색을 부드럽게 한다. 오래 복용하면 근골이 튼튼해지고 정수가 늘어 나이를 먹어도 늙지 않는다. 나력(만성림프선염)을 치료하고 종기를 가라앉힌다. 머리의 풍창(피부병)을 낫게 하며 다섯 가지 치질을 고친다. 뱃속과 장부의 일체 고질을 치료한다.”

하수오의 반로환소하는 효능은 현대의학으로도 상당 부분 검증되고 있다. 약리학적으로 보면, 적하수오에는 레시틴, 안트라퀴논 유도체, 녹말 등이 함유돼 있다. 레시틴은 항노화, 항산화물질이라고 할 수 있는데, 인체의 신경조직을 구성하는 성분으로 특히 뇌척수의 중요성분 중 하나다. 두뇌의 소모가 극심한 현대인에게 꼭 필요하다.

레시틴은 혈구와 세포막을 구성하는 중요성분이기도 해 혈구의 신생과 발육을 촉진한다. 또 콜레스테롤이 간에 쌓이는 것을 저지하고 혈중 콜레스테롤 농도를 떨어뜨려 동맥경화를 막는다.

임상실험으로도 적하수오는 골수 조혈세포와 적혈구의 수를 증가시키는 조혈작용과 함께 면역능력을 증강시키는 것으로 밝혀졌다. 또 지방간과 바이러스간염, 그 밖의 간기능 장애를 억제하는 작용이 있어서 간을 보호하는 약리적 효과도 인정된다.

적하수오에 비해 성분이 자세히 밝혀져 있지 않지만, 백하수오 역시 뿌리에 레시틴이 있고 강심작용을 하는 성분이 있다. 동물실험에서는 혈당을 떨어뜨리는 작용이 있는 것으로 알려진다.

술에 담그거나 환으로 만들어 복용

여러해살이 덩굴풀인 하수오는 늦은 가을이나 이른 봄에 말라죽은 줄기를 보고 캔다. 백하수오는 비탈진 풀숲이나 산비탈의 바위틈, 관목 숲에서 잘 자란다. 필자의 경험으로는 바닷가가 가까운 산의 비탈진 곳이나 섬 지역에서 많이 발견됐다.

주의사항 하나. 10여 년 전부터 백하수오와 뿌리가 비슷하게 생긴 이엽우피소라는 중국산 식물이 농가에 재배되면서 그동안 백하수오로 잘못 유통됐는데, 가끔 산에서도 이를 캐는 경우가 있다. 약재로도 위품 논란이 있으므로 구별을 요한다. 백하수오는 산지에 따라 약효가 조금씩 차이가 나는데, 토종약초가 최진규씨는 경기도 감악산 일대와 경북 소백산 부근에서 난 것이 약효가 가장 높다고 한다.

복용법은 술에 그냥 담가 먹기도 하는데 35%쯤 되는 담금주에 넣고 2~3개월 동안 밀봉해두면 된다. 더 효과를 보려면 동의보감의 신선고본주(神仙固本酒)를담가도 좋다.

우선 백하수오 240g, 우슬 300g, 구기자 160g, 천문동·맥문동·생지황·숙지황·당귀·인삼 각 80g씩, 육계 40g을 준비해 가루로 내고, 찹쌀 2말과 흰누룩 2되를 쪄서 위의 약가루와 함께 넣고 버무려 술을 빚는다. 이 술을 매일 반주 삼아 한 잔씩 마시면 살결이 고와지고 오래잖아 흰 머리칼이 변해 까맣게 자라나온다.

환으로 만들어 매일 복용해도 좋다. 제법은 백하수오 600g과 우슬 300g을 섞어서 쥐눈이콩(검정콩) 3되를 삶은 물에 버무려 세 번 찐 다음 이것을 볕에 말려 가루로 낸다. 대추살(棗肉)에 반죽해 벽오동씨만하게 알약을 만든다. 한번에 30~50알씩 먹는다. 근골이 약해 허리와 다리가 힘이 없고 쑤시거나 정력이 약한 데 좋다.

전통적인 처방으로는 백발을 막고 탈모를 줄이는 소옹절의 칠보미염단(七寶美髥丹), 여조(呂祖)가 신선 공부를 할 때에 만들어 복용했다는 연년익수불로단(延年益壽不老丹) 등이 유명하다. 기왕 야생 하수오에 관심 가진 이라면 술에만 집착하지 말고 이런 약도 만들어보면 어떨까. 반로동환과 익수불로의 꿈을 꾸면서 말이다.

허브는 요리에 넣기도 하고 차(茶)로 우려내 마실 수 있는 데다 공기 정화와 아로마 효과까지 있어 활용도가 높은 작물이다. 허브는 물을 많이 주면 향기가 약해지고 뿌리가 쉽게 썩기 때문에 약간 건조한 상태를 유지하도록 관리하는 것이 좋다. 오전 햇빛은 허브에게 보약이다. 하루에 최소 6시간 정도 햇빛을 받도록 하는 게 좋다. 집에서 키우기 좋은 허브들을 소개한다.

허브는 요리에 넣기도 하고 차(茶)로 우려내 마실 수 있는 데다 공기 정화와 아로마 효과까지 있어 활용도가 높은 작물이다. 허브는 물을 많이 주면 향기가 약해지고 뿌리가 쉽게 썩기 때문에 약간 건조한 상태를 유지하도록 관리하는 것이 좋다. 오전 햇빛은 허브에게 보약이다. 하루에 최소 6시간 정도 햇빛을 받도록 하는 게 좋다. 집에서 키우기 좋은 허브들을 소개한다.