|

집 안으로 들어온 파리가 벽과 천장에 붙어 있다. 이걸 보고 어릴 적 한 번쯤 이런 생각이 들었을 게다. 어떻게 파리는 저렇게도 잘 붙어 있는 걸까 하고 말이다. 그러니 이미 오래 전에 과학자들이 이에 대해 연구를 해봤을 거라는 건 쉽게 짐작할 수 있다. 그러나 실제 연구는 현미경이 세상에 나온 다음부터였다. 맨눈으로는 파리를 관찰하기가 어려웠기 때문이다. 이때의 결과로 이 질문에 사람들은 이렇게 대답할 것이다. 파리 다리에 난 미세한 털 덕분에 파리가 미끄러지지 않고 벽에 착 달라붙어 있다고.

그렇다면 이 대답은 과연 정답일까. 놀랍게도 아직은 이게 딱 옳다고 얘기할 수 없다. 파리를 비롯한 곤충들이 어떻게 벽 같은 곳에 붙어 있거나 또는 기어오르거나 심지어 거꾸로 매달려 있을 수 있는가 하는 문제는 아직 해결되지 않았다. 현미경 발명 이후 처음으로 연구되던 17세기에나 오늘날에나 과학자들 사이에서 여전히 논쟁거리가 되고 있다.

| |

어떻게 파리는 유리처럼 미끄러운 면에도 떨어지지 않고 붙어 있는 걸까?

파워 vs 훅의 대결

|

1664년 영국의 의사이자 실험가인 헨리 파워(Henry Power, 1623~1668)는 현미경 관찰에 관한 초창기 책인 [실험철학(Experimental Philosophy)]을 출판했다. 파워는 이 책에 여러 생물에 대한 현미경 관찰 내용을 기록했다. 그 가운데에는 파리의 놀라운 부착능력도 들어 있었다. 파워의 관찰에 따르면 파리는 다리에 스펀지 같은 부분이 있는데, 여기에서 하얀색의 점성 액체가 나온다. 바로 이 액체가 접착물질로 파리가 벽이나 천장에 붙을 수 있게 해준다고 파워는 생각했다.

그러나 1년 후 파워의 생각을 전면 부정하는 주장이 등장했다. 현미경 발명가로 흔히 알려져 있는 로버트 훅(Robert Hooke, 1635~1703)이 파워에 도전을 건 것이었다(실제 현미경 발명가는 로버트 훅이 아니다. 현미경 발명의 시기와 발명자는 아직까지 불분명하다). 영국 과학계의 팔방미인이었던 훅은 1665년 자신의 현미경 관찰 결과에 대한 책인 [현미경 보도(Micrographia)]를 펴냈다.

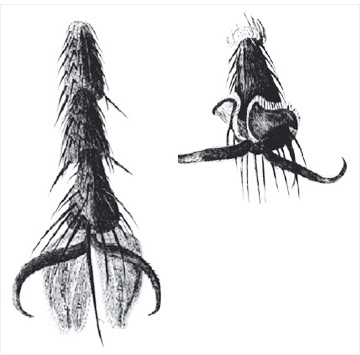

이 책에서 훅은 우리 눈에 비록 매끈하게 보이는 표면이라도 파리에게는 충분히 거칠어서 다리에 난 미세한 털들을 거친 면에 얽히게 해 벽에 붙어 있을 수 있다고 했다. 그러면서 훅은 “가상의 접착제가 채워진 작은 스펀지 같은 게 없어도 된다”는 식으로 파워의 이론을 신랄하게 비판했다.

| |

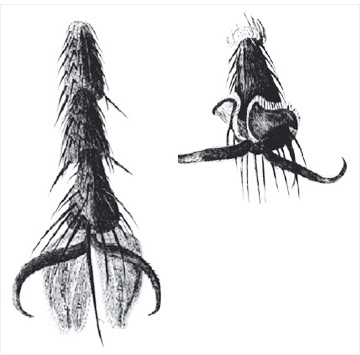

|

|

영국의 과학자 로버트 훅이 1665년 출간한 [현미경 보도]에 실린 파리 발 스케치. 훅은 발의 미세한 털이 벽면에 얽혀 파리가 붙어 있을 수 있다고 설명했다. | |

|

이후 파리의 부착능력을 놓고 사적인 감정까지 드러내며 파워와 훅은 대결을 벌쳤다. 그러자 여러 과학자들이 곤충들의 부착능력에 뜨거운 관심을 보이기 시작했다. 이후 200여 년 동안 이 문제는 과학자들의 논쟁거리였다. 그러나 논쟁이 말끔하게 풀리지도 않은 상태에서 19세기 중반 과학자들은 다른 미시생물체로 관심을 돌려버렸다. 그러면서 곤충의 부착능력은 그들의 머릿속에서 잊힌 탐구주제가 되고 말았다.

털이 있든 없든 모든 다리는 젖어 있다

이제 시간을 빨리 돌려 곤충의 부착에 대한 연구가 다시 부활한 된 현대로 와보자. 20세기에는 기존 광학현미경의 분해능을 뛰어넘은 주사전자현미경(SEM)과 원자간힘현미경(AFM)이 등장하면서 ‘나노’라는 신세계가 드러나기 시작했다. 과학자들은 자연이 숨겨놓은 비밀들을 좀 더 자세하게 밝혀낼 수 있었고 이렇게 얻은 지식을 통해 혁신적인 제품을 개발할 수 있음을 깨달았다. 좋은 예가 바로 곤충의 부착능력이다. 곤충의 부착능력은 인공 부착기술로는 따라가지 못하는 면들이 많다. 우선 곤충들의 부착능력은 어느 벽이든 가리지 않는 편이다. 이제까지 알려진 바에 따르면 곤충들이 붙을 수 없는 자연 구조물은 거의 없다.

곤충의 놀라운 부착능력은 ‘반복 사용’에서 더욱 드러난다. 곤충은 평생 동안 벽에 수백만 번이나 붙었다 떨어진다. 곤충의 다리는 손상을 입을 수도 있고 오염이 될 수도 있다. 그러면 부착능력은 떨어지기 마련이다. 하지만 곤충은 다리를 스스로 깨끗하게 유지하는 비법을 알고 있어서 부착능력을 유지한다고 한다. 그에 반해 우리가 잘 쓰는 포스트잇을 생각해보자. 떼어내 다시 쓰려고 하면 잘 붙는가. 그렇다면 어떻게 곤충들은 이토록 놀라운 능력을 갖는 걸까. 아쉽게도 우리는 아직 분명한 답을 얻지 못했다. 특히 벽에 착 달라붙어 있다가 순식간에 떨어져 이동하는 메커니즘을 밝히는 게 현재 이 분야의 핵심 연구주제다. 그런데 최근에 이에 관한 새로운 연구 결과가 나왔다. 이런 능력이 300년 이전에 파워가 관측한 것처럼 곤충의 다리에서 나오는 액체물질 덕분이라는 것이다. 그러나 파워의 주장처럼 간단한 건 아니었다.

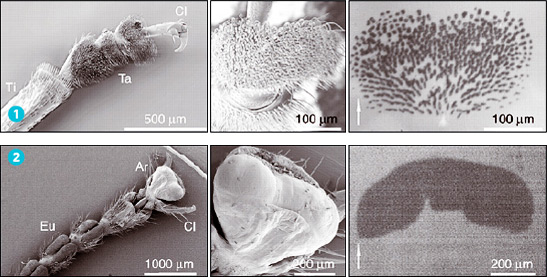

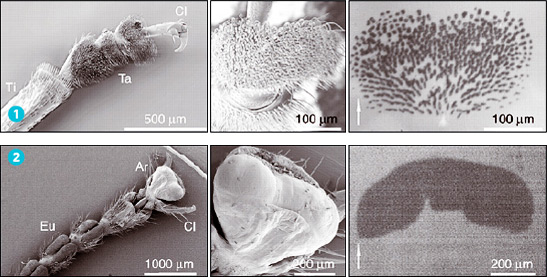

곤충의 다리는 ‘털이 있는 발바닥’과 ‘매끄러운 발바닥’ 중 어느 하나를 갖는다. 털이 있든 매끄럽든 곤충들은 표면에 잘 달라붙어 있다. 매끄러운 발바닥은 개미, 벌, 메뚜기, 바퀴벌레와 같은 곤충에서 발견된다. 이런 곤충들은 발끝에 매우 부드럽고 쿠션처럼 생긴 ‘욕반(arolium)’이라는 특수 기관이 있다. 한편 털이 난 발바닥은 훅의 관측에서 이미 밝혀진 것처럼 파리, 딱정벌레 등과 같은 곤충에서, 곤충 외에는 부착능력이 탁월한 거미와 게코도마뱀에서 보인다. 이 분야의 과학자들은 털 발바닥이 있는 경우가 좀 더 일반적인 유형으로 보고 있다. 하지만 두 가지 중 어느 것이 더 부착능력이 탁월한지는 아직 논의가 되고 있는 주제다.

| |

곤충의 발바닥은 털이 있는 유형과 매끄러운 유형으로 나뉜다. 1) 왼쪽은 털이 있는 잎벌레 발바닥의 현미경 사진이고 가운데는 확대 이미지다. 오른쪽은 발바닥에서 분비된 액체로 털이 닿았던 면에만 남아 있다. 2) 왼쪽은 매끄러운 대벌레 발바닥의 현미경 사진이고 가운데는 확대 이미지이다. 오른쪽은 면에 남은 액체의 자국으로 발바닥 전체가 닿았음을 보여준다.

|

예를 들어 개미는 발바닥이 매끄럽지만 무거운 짐을 지고도 쉽게 발을 떼어내 옮길 수 있고 뜀뛰기도 한다. 아시아와 오스트레일리아에 사는 ‘아시아바느질개미(Oecophylla smaragdina)가 대표적인 예다. 영국 캠브리지대 곤충생물기계연구소의 월터 페델레 박사팀이 2010년 2월 발표한 조사에 따르면 아시아바느질개미는 몸무게의 100배나 되는 무게를 다리로 지탱할 수 있다. 이 개미는 이렇게나 무거운 짐을 지고도 거꾸로 매달려 있을 뿐 아니라 한 자리에서 다른 자리로 다리를 옮길 수 있다. 심지어 달릴 수도 있다.

어쨌건 모든 곤충의 다리에는 공통 사항이 하나 있다. 그건 바로 곤충들이 표면에 잘 달라붙기 위해 나노미터(nm, 1nm=10억분의 1m) 두께의 얇은 액체막을 이용한다는 것이다. 그러니까 털이 있든 없든 곤충의 다리는 항상 어떤 액체물질로 젖어 있다는 얘기다. 바로 파워의 주장대로 말이다. 그러니 이 액체가 어떤 것이며 어떤 역할을 하는지는 꼭 풀어야 할 연구 주제다. 그래서 캠브리지대의 페델레 박사는 여러 연구자들과 함께 이 액체의 비밀을 밝히는 연구들을 진행해 왔다.

| |

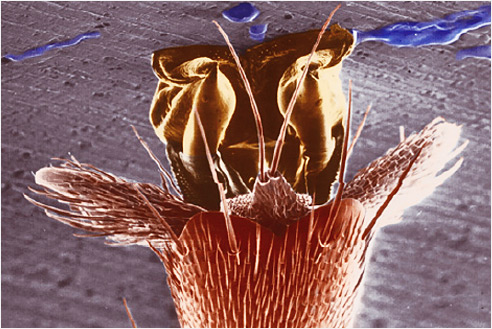

|

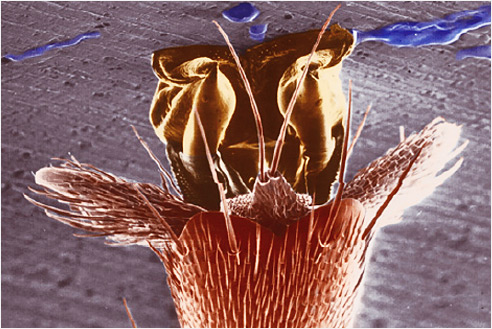

아시아바느질개미는 몸무게(5mg)의 100배나 되는 짐을 물고도 천장에 달라붙어 있을 수 있다. |

바느질개미 발바닥의 전자현미경 사진. 발끝에 쿠션처럼 생긴 욕반(금색)과 여기서 분비된 액체(파란색)를 확인할 수 있다. |

|

진짜 비밀, 두 종류의 액체 성분

이제까지 곤충의 다리에서 분비되는 액체는 끈적끈적한 접착성 물질일 것으로 여겨져 왔다. 그러나 만약 그렇다면 설명이 안 된다. 어떻게 곤충은 끈적끈적한 물질이 묻은 다리를 금세 다시 들어 올리는 것일까. 반대로 끈적거리지 않는 물질이라고 해도 이상하다. 만약 다리가 끈적거리지 않는 액체 물질에 젖어 있다면 오히려 더 미끄러울 것이기 때문이다. 걸레질을 하거나 물을 쏟은 바닥이 더 미끄럽다는 건 우리는 이미 경험으로 알고 있다. 이 물음을 풀기 위해 페델레 박사는 독일 뷔르츠부르크대의 패트릭 드레히슬러 박사와 함께 곤충들이 앉았던 자리에 남겨놓은 액체의 성분을 분석했다. 그 결과 액체는 아미노산, 탄화수소류, 지방산, 탄수화물로 구성된 것으로 나타났다. 그러나 액체의 진짜 비밀은 단지 곤충이 남겨놓은 잔해를 조사하는 것으로는 밝혀낼 수 없었다. 곤충이 액체를 분비하는 그 순간에 바로 확인해야 했다.

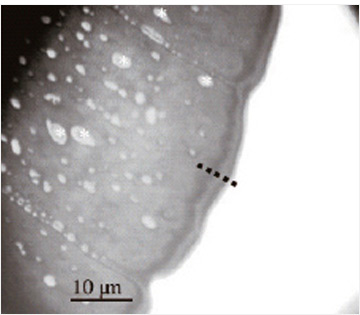

페델레 박사팀은 마침내 곤충들이 단순히 한 종류의 액체 성분을 내놓는 게 아니라 두 종류의 액체 성분을 분비한다는 걸 알아냈다. 한 종류는 상대적으로 양이 많으며 기름 성분으로 며칠이 지나도 안정적으로 존재했다. 그동안 과학자들은 이 종류만 확인했던 것이다. 그리고 다른 종류는 양도 적고 휘발성이 강한 물과 같은 성분이었다. 기름 성분액체에 물 성분 액체가 미세한 방울로 퍼져있는 상태로 이를 ‘유화(emulsion)’라고 부른다.

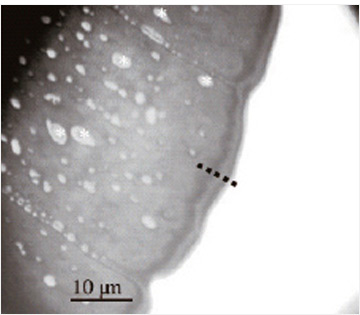

| |

|

바퀴벌레 발바닥에서 분비된 액체의 현미경 사진. 기름 사이에 물방울(흰색)이 분산되어 있다. | |

|

|

아무튼 분비된 액체에서 물 성분 방울은 공기와 접하면 금방 날아가 버린다. 이런 까닭에 그동안 이 두 번째 액체 성분이 드러나지 않았던 것이다. 이렇게 곤충이 두 종류의 액체 성분을 분비한다는 점을 밝혀낸 페델레 박사팀은 이 점이 마찰력이 발생하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상했다.

이 예측은 2010년에야 확인되었다. 페델레 박사와 아일랜드 트리니티대의 덕스 박사는 특수 고분자막을 이용해 마찰력을 측정하는 실험을 했다. 특수 고분자막은 두 종류의 액체 중 물 성분 액체를 선택적으로 흡수하는데, 두께를 조절하면 휘발성 성분이 흡수되는 정도를 달리할 수 있다. 이렇게 해서 휘발성 성분의 양을 달리하거나 기름 성분만 남도록 할 수 있다.

이를 통해 연구팀은 마찰력이 어떻게 달라지는지를 측정했다. 조사 결과, 휘발성 성분이 없을 경우 마찰력이 현저하게 줄어드는 것을 확인했다. 실제로 기름 성분만 남으면 곤충들은 미끄러지기까지 했다. 이를 통해 연구팀은 두 종류의 액체 상태가 존재하는 것이 매우 중요한 것임을 확인했다.

| |

|

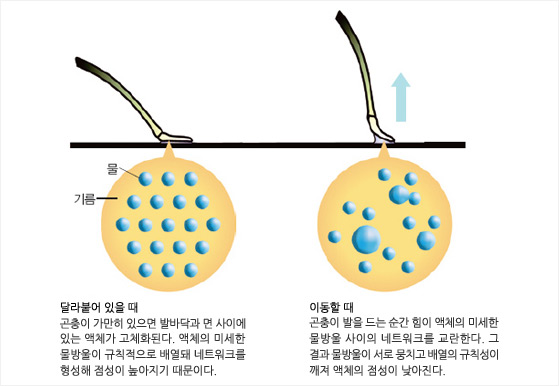

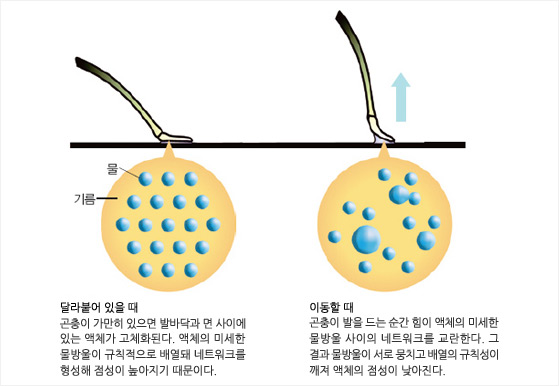

연구자들은 곤충이 분비하는 액체가 ‘빙햄유체(Bingham fluid)’라고 설명한다. 빙햄유체란 미국의 화학자 유진 빙햄이 특성을 수식화한 유체로 가만히 놔두면 고체처럼 탱탱하지만 힘을 주면 액체처럼 흐른다. 빙햄유체의 대표적인 예가 치약이다. 빙햄유체의 이런 특성은 액체에 분산돼 있는 작은 입자가 약한 네트워크를 형성하기 때문이다. 외부에서 힘을 주지 않으면 이런 약한 힘으로도 형태를 유지할 수 있지만 힘을 주는 순간 네트워크가 깨져 액체가 된다. 곤충의 발이 분비하는 액체에서 미세한 물방울이 작은 입자의 역할을 하는 셈이다. 그 결과 파리는 가만히 있을 때는 액체가 고체화돼 벽에 붙어 있지만 날려고 벽 반대쪽으로 힘을 주는 순간 점성이 낮은 액체가 돼 쉽게 떨어진다.

| |

곤충의 부착과 탈착 메커니즘.

|

곤충의 부착, 단순하지만 복잡한 문제

곤충들의 부착능력은 언뜻 단순한 문제처럼 보인다. 그러나 이렇게 300년 이상 과학자들이 애를 먹은 복잡한 문제였다. 하긴 당연한 일일지도 모르겠다. 곤충들은 아주 오랜 세월을 거쳐 부착능력을 진화시켜왔고 보유해왔지만, 우리는 연구에 몰두한 지가 고작 300여 년 밖에 안 되니까. 이렇게 자연은 생명의 역사에서 짧은 시기를 차지하는 인간이 온전히 풀어내기에는 여전히 비밀투성이다.

| |

- 글 박미용 / 동아사이언스 객원기자

- 현 동아사이언스 객원기자 겸 과학저술가. 과학동아 기자, 사이언스타임스 객원기자를 거쳤다. 과학전문기자로서의 경험과 지식을 바탕으로 어린이와 일반인들에게 과학을 알기 쉽게 전하는 데 관심이 많다.

-

자료제공과학동아

이미지 Micrographia, 실험생물학저널, Thomas Endlein, Walter Federle

발행일 2012.01.20